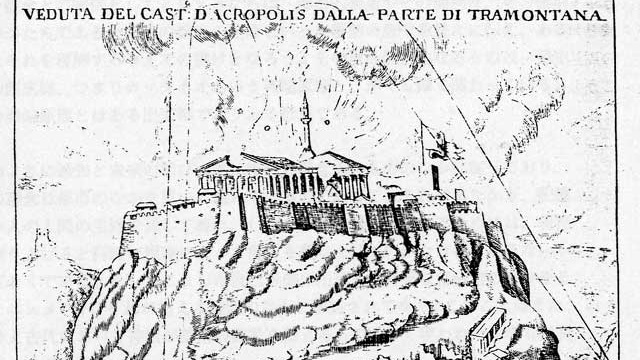

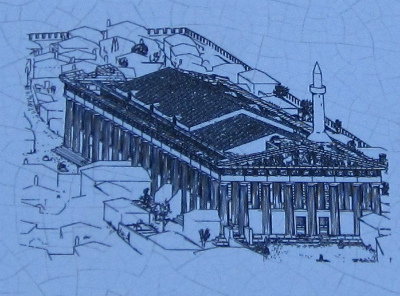

パルテノン神殿崩壊の歴史外観に関しては創建以来二千年近く、その威厳と神々しさを保っていた が、歴史上のある瞬間で、美の殿堂は救い難いダメージを負った。 1687年9月26日の19:00であったという。ベネチア軍の放った大砲が、神殿を南寄り屋根に直撃する。当時、神殿は オスマン帝国が武器庫、火薬庫として使用しており、 この砲撃により文字通り大破し、木っ端に砕けた屋根の破片は周囲に飛び散った。それは 味方の野営陣まで飛散するほどだったという。 ギリシャ史上の 極美と謳われたフェイディアスの破風もフリーズも、この時、瓦礫と石に化した。 その後は、見るも無残な扱いを受ける。威厳を失った骨組みだけの 殿堂の脇には、神殿と神殿の間に野営兵と周囲民家が並び薄汚いテントが張られ、 噎せ返るような臭気と荒廃に塗れた。市場さえ開かれる 始末であったという。元来、軍により立ち入りを禁じられていた丘にも旅行者が 入り、兵士が 観光客相手に賄賂で石板破片を売って小遣い稼ぎをするようにもなっていた 。西ヨーロッパ人の格好の 旅行記念の土産になり、美術品小片は各地に流失飛散していっただろう。 さらに、決定的な事件が 『エルギン・マーブル』美術品の略奪事件だ。地面に崩れ落ちた 石板の細かい小片なら、たかが知れた量であったが、このエルギンというイギリス人は 考古学の名の元に、砲撃で破壊を免れた残り少なく張り付いていた破風やフリーズを 引っ剥がし、根こそぎ本国に持ち去った。状態の良い個体だけ厳選して、わざわざ 大型船を用いて2~3年をかけて少しずつ英国に運ばせたのだ。 残念ながら、世界の中心だったペリクレス在中の古典期50年の 栄光からすれば、その後のギリシャの国力は(アレキサンドロス時代は別として) 全く精彩を欠くのは認めざる得ない事実だろう。 時代巡っても西ヨーロッパ諸国 の台頭により蹂躙され続けてきた歴史をみる。 二次大戦ではナチスがアテネ占領時、真っ先にアクロポリスの丘に駆け上がった。 この際、 軍旗を掲げようと 既存のギリシャ旗を下げるように命じたところ、 憤慨したギリシャの一兵士が、旗を抱いて城壁から身を投げたという。 時を経た現在に至っても、英国から破風やメトープの返還すら叶わず、 砲撃大破から300年以上経った 今日まで屋根の再建すら果されていない。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ①:前4世紀頃:ナオスを二つに仕切っていた壁が破壊される。 ②:前298年、デメトリオスと闘ったラカレスは、宝物庫の 内容物を略奪し、アテナ・パルテノスの黄金を剥ぎ取った。 ③:前146年、ローマ帝国の属州になる。当時のローマ帝国は 異常なほどギリシャ文化に傾倒していたが、逆に、それは権力者達の美術品の収集とう 遺跡破壊に繋がった。 塑像の美しさから、アテネ以外のギリシャ国の各遺跡からも沢山の 彫刻や像が本国イタリアに持ち去られた。 もっとも、後世に興る 「ルネッサンス」とはギリシャの芸術回顧の事であり、これら先代からの ギリシャ文化崇拝の 下地がなかったら、この文化革命は発生しなかったかもしれない。 ④:前27年、アウグストゥスの神殿建築(ローマ帝国の遺構。) |

|

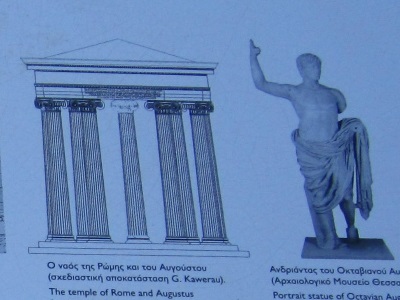

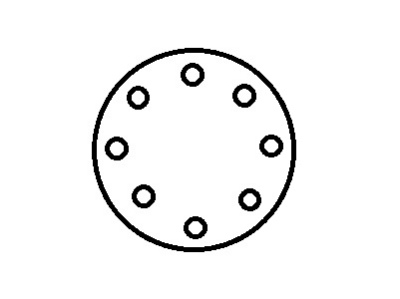

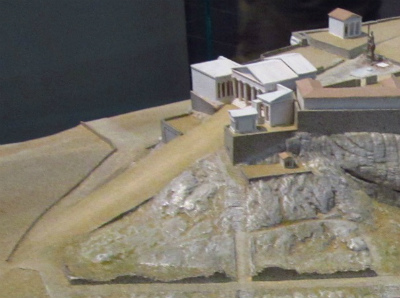

ローマ帝国の初代皇帝であった アウグストゥスのもので、ちょうどパルテノン神殿の正門にあたる東側 の前に建てられた。9本のイオニア式円形を輪のように並べた 神殿形式で、この亜種形態を「トロス型神殿」と呼ぶ。 現在は、円柱の残骸と碑が残るのみになっている。 |

アウグストゥスの神殿跡 アクロポリスの丘 In Acropolis

|

④:3世紀、ブーレの門建築(ローマ帝国の遺構。) |

ブーレの門 アクロポリスの丘 Beule Gate in Acropolis

|

この門は、19世紀の中頃にフランス人 エルネスト・ブーレが発見したので、この名前がつけられている。 もともとは、急勾配の坂が続いていただけの土道であったが、 防衛門としてローマ帝国が、ギリシャ時代の石材を再利用し 建てた。 |

|

⑤:426年、ユスティニウス帝がキリスト教の教会に改装する。 パルテノン内壁には キリスト教の壁画を描かれた。アテナ・プロマコス青銅像もコンスタンチノープル に持ち去られた。 また、 光を供給するため、東側の破風中央に巨大な穴が開けられた。 |

|

⑥:後の千年近くにわたるまで 、内壁の破壊や壁画を描く等の改装があったものの、 外壁の破風やメトープを含め 外観には手が加わることなく、ほぼ無傷の状態であった。 これは、 アレキサンドロスの力が大きいと言われている。ヘレニズムとは西洋と東洋の交配 と定義されているが、当然、近東~中東人にもアレキサンドロスが伝播さ せた西洋文明が伝わっていった。 バビロンを焼き討ちしたり、インドの辺境では大殺戮の蛮行を行ったが、 ギリシャ近辺では比較的、民には好意的に接し、また彼の英雄譚や振る舞い から被支配の諸国ですら ギリシャ文化の一定の是認と尊敬の念があったという。 基本的にビザンツの人達はパルテノンを「偶像の神殿」と呼び、アクロポリスの丘を 政府が厳重に管轄していたこともあり、その間だけは、 民間人が近付くことは許されず、民は畏敬の念で接していた。 この時期まで、パンティアナ祭を描いたフリーズや、 破風やメトープなどの神々の群像石板も、はっきりと読み取れていた。 また、石材の良好な保存状態に関して言えば、 ギリシャの気候上の好点も筆記しておかなければならない。 典型的な地中海気候に属し、夏は30℃を越す暑さが続くが、湿度は低く降雨量も 少ない。鉄分の多いペンテリコン産の大理石は、雨に晒されると酸化し茶褐色に劣化する という。 乾燥した空気と、現在のような空気汚染が無かった時代の下では大理石の 保存状態は極めて良好であり、環境による経時的劣化は石表面の1mmにも満たなかった。 ⑦:1458年、 オスマン帝国がアテナを占領し、パルテノン神殿の脇にミナレットを建築。 また、ニケの神殿の敷地を埋め立て、上に砲台を建築。 |

|

その後、1674年にフランス人の大使ノアンテルがスルタンの許可を得て 、アクロポリスに 登ることを許され、 同行したジャック・カレーに破風とフリーズを写生させている。 フェイディアスが設計図や下書き等を全く残していなかったため、幸か不幸か、 このカレーの スケッチが、写真も記録媒体の無い時代の、最後の破風デザインを知る資料になる。 ⑧:1687年、ベネチア軍がアクロポリスの丘を包囲する。篭城するトルコ軍に 向け大砲で攻撃を行った。ベネチア軍の司令官はケーニヒスマルクという男だ。 アクロポリスの丘から、南西方向に約500mの位置にあるフィロパポス の丘から放った砲撃による一撃であり、これにより内部の火薬や弾薬に引火 大爆発し、屋根の全壊と 北側の8本と南側の6本の柱が倒壊、若しくは半壊した。 |

アクロポリスの丘と、フィロパポスの丘の位置関係

|

一応、現在までに北面の8本の柱は、ほぼ修復が 終わっている。南面の6本はまだまだこれからという所だ。 修復は屋根に覆われるまで続くというので、最終的な完成はまだまだ先の話になりそうである。 |

パルテノン神殿 北面観 柱の状態 Parthenon

パルテノン神殿 南面観 柱の状態 Parthenon

|

フィロパポスの丘は、アテネの3大丘の一つ(残りアクロポリスとリカヴィトス)で、 2世紀頃の ローマ時代にシリア王のフィロパポスを記念して名付けられた。頂上には記念碑が 建っている。 |

|

高経はアクロポリスと同程度 で、360度のパノラマが広がる景色は良好であり、 北を望めばアクロポリスの丘は直ぐ先の位置にあり、 結果として、みるからに丸見えの状態である。 |

フィロパポスの丘の頂上 パルテノン神殿方向へ向くアングル

|

ちなみに、これらの丘が禿山になった原因とは 木々の伐採が大きな要因であったという。アッティカ地方 の山や丘は、大昔は緑の豊な林であったが 紀元前5世紀頃のアテネ艦隊における軍船建造によって 大量の木材が必要になり、木々の伐採に拍車が掛かった。 また、空気が乾燥しているので、 夏場は山火事も頻繁に起きることも1つの要因でもある。 海上開戦の多くなる時代は、造船の為の 良質な木材は山間地帯の隣国に頼る事になり、これはアレキサンドロス大王 のいた辺境に過ぎないマケドニアがギリシャを呑み込み 発展していく過程で、大きく経済面を潤す結果をもたらした。 ⑨:トルコ軍降伏後に、アクロポリスを占領したベネチア軍の将軍モロシーニは、 爆発の被害を免れた西側の破風の持ち去りを計画した。剥離作業の後、 梁から地面への運搬の最中に、縄が切れるという 初歩的なミスで石板は地面に落下し割れてしまった。 地面の散らばった石材の破片は、神殿の補強再建のため 漆喰の材料として一緒に練り込まれた。 ⑩:1798年、英国人エルギン・トーマス・ブルース、トルコ大使に就任する。 考古学という名の略奪エルギンが初めてアクロポリスの丘に登ったのは、1801年のことだった。 それまで丘は政府が厳重に管理しており、外国人の立入りはスルタンの許可が 必要であった。そのため、石板や内部の美術品デザインは、 西洋諸国の人間からすると 口承やスケッチ等に、その内容を頼るしかなかった。パルテノン神殿の メトープに描かれた人馬の躍動感や、エレクティオンのカリアティードの壮美さなど、 実物を目の前にした時、エルギンの感動は並大抵のものでは無かったようだ。 当時まで残っていた石板の個数や保存状態は、前5世紀の完成当時よりは少なくなり 不備不足も多かったが、彼は一見で その価値を見抜き、 知人や高官宛に、 その芸術性の素晴らしさを手紙に綴り、これをイギリスが所持することが自国の 芸術意識の底上げにも繋がると説いた。 |

パルテノン神殿 東面メトープ

|

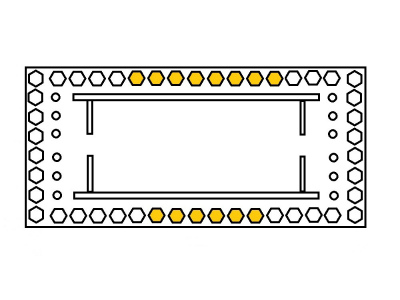

結局、この後のエルギンの 行動は略奪に等しかった。 賄賂等の働きで、スルタン勅令を得て絶対令のもと、ドンドン行動をエスカレートさせていく。 勅令の内容とは、「地上に散らばっている石材の破片なら考古学上の史料として 持ち帰りを許されている」ことだった。しかし、この スルタンの許可を、エルギンが勝手に拡大解釈して、 既存の神殿上部に張り付いているメトープまでも片っ端から剥離し始めたのだ。 メトープは横一列1枚1枚の間に、トリグリュフと呼ばれる縦筋3本線の入った 留め石が挿入されている。さらに、上端にゲイソンと呼ばれる渡し石が載せられていた。 つまり、1枚のメトープを剥離させるので、これら周囲の石を除去する必要があり、 当然、作業にあたりこれらは無用なモノと看做され地上に投げ捨てられた。 1枚1枚抜き取られる度に、神殿の造型も大きく崩れ 外観は無残に変貌し始めた。 |

|

最終的に、これら石板は剥離後に エルギンが木箱に梱包し、 計33回の小分けで私財を投入するかたちで船で英国に運ばれた。しかし、一部は 途中で 船が難破して、海底に沈んだ石板を引揚げるのに3年を費やした事例もあった。 その他の小分け発送された石板も、 所有権の問題から色々な国で足止めを喰らい、結局、 全てが英国に届けられたのは10年後であったという。 紆余曲折の旅は、 エルギン自身にも降りかかる。 彼は収集品輸送ルートとは別に、陸路をとってイギリス本国へ帰ることにしていた。 ミネルヴァの呪いエルギンは裕福なスコットランド貴族という出自で、若くして 大使に任命されるという輝かしい半生を送っていた。 パルテノン神殿に掲げられた 本物の石板を本国に持ち帰り、この実績の評価で 更なるキャリアアップを望んでいた。しかし、 当時はイギリスとフランスは慢性的な戦争状態にあり、不幸にも、 陸路での帰国途中の フランス通過時に身柄を拘束されてしまった。この出来事は、ナポレオンの作為だったという。 |

|

1799年、エジプトのアレキサンドリア。 ナポレオン軍が駐屯中に 発見した ロゼッタストーンを、当時エジプトを舞台に 英仏が交戦中(一進一退で戦線が変化していた)だったことから、英国側 エルギンの息の掛かった関係者がそれを没収していた。結局、 経緯が有耶無耶なまま、ロゼッタストーンはそのまま 英国が所持する事に至り、これに激しく恨みを 抱いていたのがナポレオンだった 。 通常、外交官や政府関係者のフランス国内通過は、 暗黙の了解で行き来が許されていたが、この時、ナポレオンの命で エルギンだけ特選的に拘束されたのだという。結局、エルギンも 死に物狂いで拘束中に 手段を講じ、出国はできたのが計3年近くを無駄にフランスで 過ごす事になっていた。 これにより、英国に帰国する頃には 大使という役職も解かれており、 石板を輸送した経費だけが膨大な額で負の遺産として残っているだけだった。 |

パルテノン神殿 北面メトープ

|

一連の石板剥離行為は既にイギリスでも話題になり、ロンドンの大衆は彼の蛮行を 罵り、意に反して批判の矢面に立たされていた。 同時に、エルギン自身の体調も芳しくなく、通風を患い、長年苦しんでいた 皮膚病によって鼻が削げ落ちていた(梅毒だったという説が一般的。) エルギンの行為を痛烈に批判し、ロンドン民衆に煽情を焚き付けたのが 英国詩人バイロンだった。彼の怒りが頂点に達した時、 エルギンの身に降りかかる連続の不幸を1冊の本に記したという。その本の タイトルが『ミネルヴァ(女神アテナの英名)の呪い』である。 |

|

更なる不幸は続く。 次男は夭折し、家庭不和から 妻とも離婚した。当初は個人博物館を開館する予定だったが、 石板の輸送費や、人件費、利子等により借金が膨れ上がっており、 泣く泣く 売却する選択以外なくなっていた。そこで、エルギンが話を持ち込んだのが 大英博物館である。結果的には足元を見られ、不服ながらもエルギンの提示額の 半分で売却が成立することになる。当然、即座に借金の返済に充てられ、 残りの債務は子供の代まで受け継がれ、返済に後30年かかった。 その後、エルギンは再婚したものの子供にも恵まれず、ほとんど 引き篭もりの様な後半生を送ったという。 |

|

ただ、エルギンの行為を好意的に受け止める者も 少なくなかった。完成から19世紀初頭 まで2200年以上もの間、大掛かりな略奪が行われなかった事自体が 奇跡であり、いずれかの時代の列強国により、必ず同様の運命を辿るだろうと 、と言われた。 予測 は概ね正解だろう。エルギン自身は 、その価値を認めていたので美術品を粗暴に扱うことはなかったが、これが 何かしらの運営側の不埒な人間が、小金欲しさに個人骨董屋に売り飛ばし、その 挙句、価値を理解しない人間が購入し漬物石程度に扱われる経緯を辿る 事も、可能性として決して無い訳ではない。 その点で 博物館側が、その保管を細心の注意で履行してきただけでも(カリアティードはアテネ市の大気汚染に より劣化が進み、家屋型の博物館に移動せざるを得なくなった)意義のあることであり 、さらに 激動の近代史の中では戦火に見舞われ石板の其の物が紛失して いた可能性もある。と、弁明している。 現在、『エルギン・マーブル』は 大英博物館のギャラリーの中で一番広い敷地スペースを割いた階に展示され、 唯一無二の個体に成長している。 この見地なら、運営側が 世界中の人々に 平等(入場無料)で芸術を鑑賞する機会を与えているという意味合いの中では、 「博物館」という言葉に負けない力で、石板に明光を射し与え続けているのは 確かな事である。 |

⑥エレクティオンへ

トップ