|

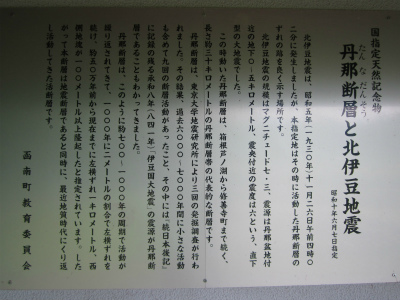

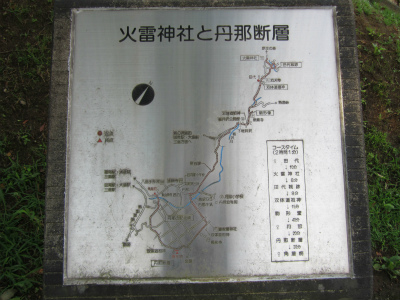

丹那断層は1930年、マグニチュード7、3の規模で丹那盆地を 震源とした直下型のいわゆる「北伊豆大地震」を発生させた断層です。 本地震によってズレを確認できる場所は付近にも諸々あるようですが、 地上物からも明瞭簡単にズレが確認でき、また綺麗に 保存されている施設といえば本公園が最たるモノのようです。 静岡県の函南町(かんなみちょう)に所在し、付近観光施設として 酪農オラッチェがあり、その行程はどちらも R11を折れるルートになります。少しややこしいのですが、R11には 南寄りの(熱函街道)と、北寄りの(熱海街道)の2本があり、どちらも熱海と三島を結ぶ熱海峠超え の幹線道路なのですが、丹那断層の見学公園は南寄りの(熱函街道)の方が最寄のルートになります。 公園にはトイレや、小さいながらも数台が横付けできる駐車スペースが併設されていました。 |

丹那断層 Tanna Fault

|

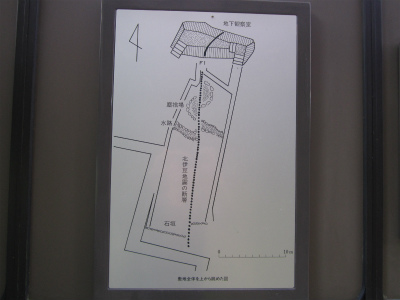

断層は芦ノ湖から修善寺まで丹那盆地を南北に約30kmに渡り割っており 、700~1000年周期で活動していると予想されています。 公園の前身は、もともとは個人宅であり、 ・石で囲まれた円形の部分が、塵捨場 ・隣の直線の積石が、水田に繋ぐ水路 の跡だったようです。地震により境界付近の石は損傷が激しかった為にと、同時に、 その猛威と教訓を忘れないようにと替石を置いて残し、 現在に至るという事です。木の札が打ってあるラインが断層の線で、これを境にして両手の掌を 合わせて上下にスライドさせたかの如くに、大地に割れ目の段差が引き起されたのです。 ズレの最大は2、7m の場所もあったそうです。 |

|

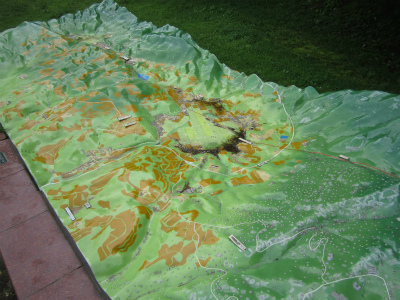

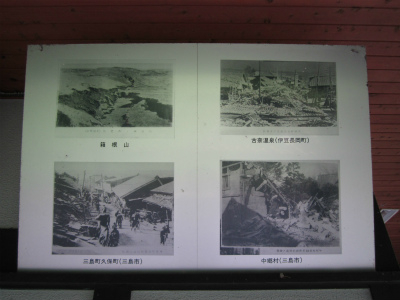

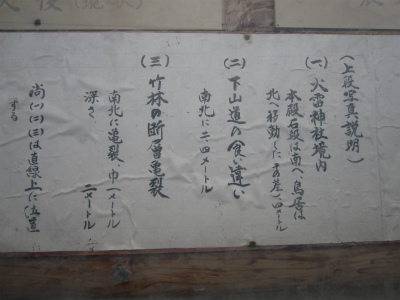

全体像をとらえる為の縮尺模型もあります。脇には綺麗なトイレがあり、 壁には地震当時の様々な記録写真が展示してあります。 |

丹那断層 地下観察室 Tanna Fault

|

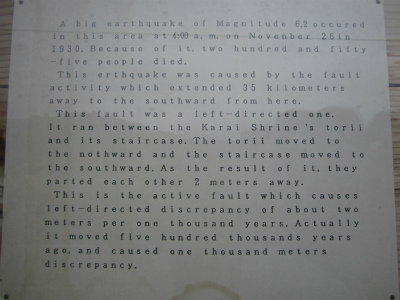

母屋は断層地下観察室になっており、地下から地質的に差異を確認できる 造りになっています。はっきりと断面の配色の違いが目視できて、こちらの方がより判り易 くなってます。主断層のF1ラインを境に、 (Ⅱ帯):巨石や火山噴出物の堆積による砂礫層。C14測定により、1万7000年ほど前の層だと 判明してます。大きなもので長径2m以上もの巨石も存在していますが、角が取れ丸みを帯びた状態で あることから、その昔、約50万年前に多賀火山が活動していた頃の残渣物が土石流として運ばれたものだと 推定されています。 (Ⅲ帯):火山岩を含む軽石混じりの砂礫泥層 (O帯):最上部にあり北伊豆地震後の埋め立て層 (F7~9ライン):主断層に切られた状態なので、より古い時代の断層だと判定されています。 火雷神社地上物の位置関係において、丹那断層の ズレを確認する史跡としてもう1つ有名なのが火雷神社です。 社殿が南方向、鳥居が北方向に其々移動して、総径として1、4mの移動が成り立っています。場所的には、公園の北方向およそ3kmくらいに位置し、今度はR11の北寄り(熱海街道)のルートを取 ることになります。 R11の林道を進むと脇にそれる側道があるので、その道を伝えば1本で到達できます。 |

|

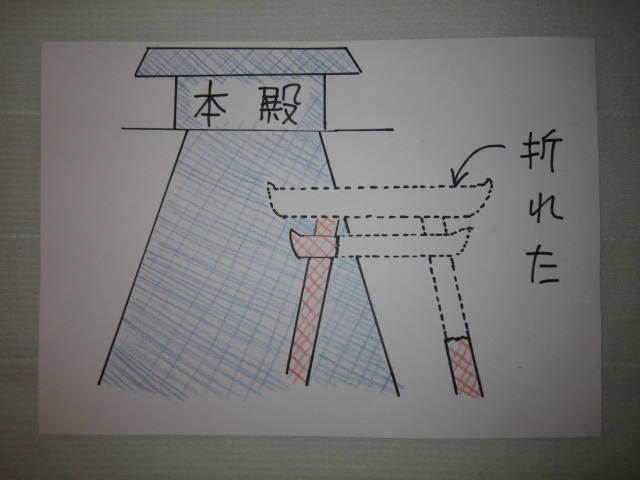

(※)先ずはじめに、2列並んでいる石段のうち左側は地震の後に作られたもの、 右側が1930年の地震前から存在しているもの、であること を認識しておいてください。 そして、鳥居は地震で上部が欠損した状態になりました。即ち、 長くてオマケの部分が残っているのが左の柱だった部分、根元近くから折れてしまったのが 右の柱だった部分です。 |

↓

|

と、いうことになります。しかし、元々の社殿の位置も石段中央から少しズレていた 為か、カメラのアングル次第で解釈が多様に出来てしまい、 正直、凄みのある写真が撮れませんでした。段上から撮った下記写真が、その 真意を伝えるのにいいアングルかと思います。 |

丹那断層 火雷神社 Tanna Fault

|

また、道沿いの ボードに記録写真が掲示されていたのですが、 いかんせん、震災前のズレる以前の写真が存在して無い様で、変化の目視確認は難しいようです。 興味がありましたら、是非、実物を見に行ってみてください。 |

|

|

トップ