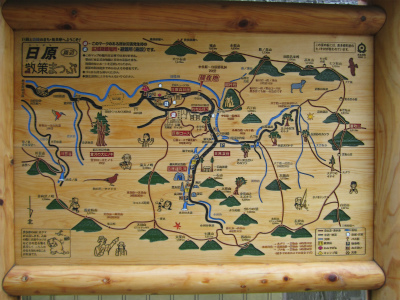

最寄り駅はJR奥多摩駅。ここからバスが出ていますが、車の場合は R411を折れる日原街道を行けばいいでしょう。行程は駅から 日原川沿いの登り道、約10kmで鍾乳洞の入り口に到着です。 |

日原街道は舗装路ですが、一部で道幅が狭小し対向車との擦れ違いが 困難な場所も存在していました。入場口の直ぐ前に 十数台くらいが可能な駐車場が併設されていまして、基本的に無料のようですが、休日や夏休み シーズンは有料になるようです。 脇に食堂があり清涼飲料水の自販機等も設置してありましたが、 あまり店舗自体は大型でないので、下の奥多摩駅周辺で腹拵えをしておいた方がいいかもしれません。 |

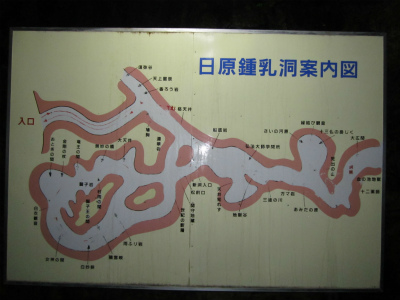

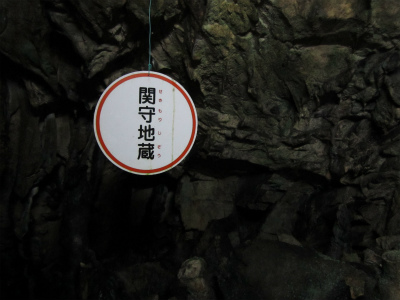

洞内構成は、旧洞と新洞に分けられます。 (旧洞):最深部の大広間までの行程で、ほぼ平坦な舗装路が続く。 (新洞):昭和37年に発見され、奇跡的な保存状態の鍾乳石や石筍が観察できる。 垂直な形成で行程は階段の上り下りがあり、なかなかハード。 どちらも、一方通行の見学順で旧洞の分岐で新洞に行くかどうかを 選択できるようになっています。各見所に名称や説明文が記載され、初めての潜入でも 楽しく知識を得られる造りです。 また注意点としては雨の日や 翌日は水滴が多いので、そんな時は雨合羽の持参が便利とのことです。 |

日原鍾乳洞 水琴窟 Nippara limestone cave

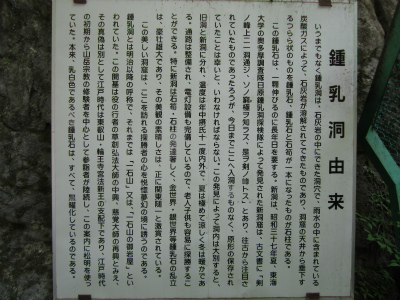

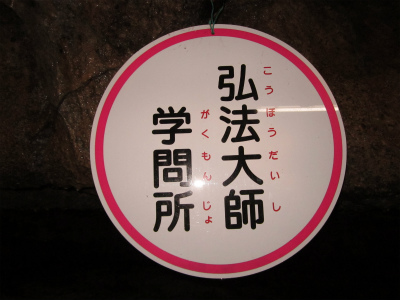

鍾乳洞は昔は「一石山御岩屋」と呼ばれ、鎌倉の時代から修験場の聖地をして 信仰の対象だった場所のようです。旧洞の道沿いにある弘法大師学問所は、 弘法大師が修行に使った場所であると云われており、直ぐ 脇には「水琴窟」があります。 この水琴窟とは中々に不思議なもので、付近は耳を澄ますと雫の落水音とは明らかに 違った綺麗な音色が響いているのです。地中深くに水を張った瓶があり、水滴が落ちる時に その入水音が洞内に反響して独特の音色が形成される、というのが仕掛けなのだそうです。何所かに スピーカーが隠されているのでは?と邪推して探してみましたが、そんな物が存在せず、どうやら本物 のようです。不思議な体験でした。 |

十二薬師の周りは一円玉が大量に貼り付けてありました。 |

入り口から旧洞最深部350mあまりの距離で、突然視界が開けます。 今までの屈んで中腰状態の体勢からの反動で、余計に広く感じられたものでした。 この大空間には様々な 見所があり、安置像の観音については縁結びのご利益があるとのことです。 洞内は 常に湿度80%の温度10℃前後に保たれており、季節感の錯誤をおこしやすく 夏場に行くと指先が悴んでしまうほどの体感です。 |

折り返しの分岐路に新洞に続く上り階段があります。 見所は何と言っても鍾乳石群でしょう。乳石は雨水に含まれる炭酸ガスによって 石灰岩が溶解される為に出来る現象で、 天井からツララ状に延びたものが「鍾乳石」 地面に沈殿して成長したものが「石筍」 二つが繋がったものを「石柱」 と、それぞれ呼びます。この乳石は1cm形成されるのに150年の年月を要する、と いう事で気の遠くなる様な月日の果ての産物であり、同時に大変に 貴重なものとされ、本洞は関東圏での規模は最大級だと言われています。 |

日原鍾乳洞 Nippara limestone cave

一通り見て廻ると、30〜60分程度の時間です。 |

道路を挟んで一石山神社があり、後方に巨大な岩壁が見えます。ツバメ岩です。 |

日原渓流の水質は清らかで、付近は渓流釣りが盛んです。 |

奥多摩は巨樹の里としても知られ、杉やヒノキ、モミ、アカマツなどを 巡るハイキングコースも用意されています。丹生神社の杉は道路沿いにあり、高径は40m、幹囲 は4,5mというものです。 |

日原 奥多摩 白丸ダム Nippara

主な産業は林業のほかに、石灰岩の採掘が有名のようです。 |

白丸ダムは遡上魚の為の水路を設けていて、自然の形態を再現 させるような造りに成っています。 |

トップ