|

山手通りと目黒通りの交差点、「大鳥神社」から程近い場所にあります。 同施設は1953年に、医学博士である亀谷了氏の私財投入というかたちで開館をみた 世界唯一の寄生虫博物館で、同時に研究センターも兼ねる施設としても発展し、 1993年には現行の7階建てのビルになりました。 館内で収集される標本、文献は 実に8万点以上にのぼり、うち、一般人に開放している のは1F、2Fのエリアになりまが、それでも300点あまりも寄生虫だけに特化した 標本を観察する事ができます。入場料は無料ですが、駐車場等はありません。 |

|

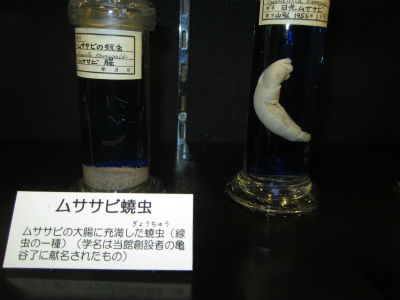

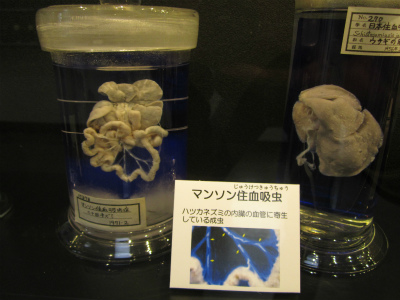

1Fは‘寄生虫とは何か’という総論、2Fでは人体、及び人畜共通の寄生虫についての 各論を学べます。ホルマリン漬けされた寄生虫の標本と、 それぞれボードに解り易いイラスト入りの解説がなされ、全く知識が無い状態で来館しても 楽しく学ぶことが出来ます。 英文の説明もあり、館内は外国人の来館者もチラホラありました。 まず、度肝を抜かされる標本が全長8.8mの サナダムシです。 |

幼虫がいるマス寿司を食べた方が、3ヶ月後、排便時に 片節を確認。その後、完全駆虫した個体とのことです。条虫は 扁平体で先端に吸盤を持ち、各片節は 雌雄同体というのが特徴です。主に小腸に寄生し10m以上も成長するものもあれば、 ブチブチ細切れる種も有り様々だということです。 |

|

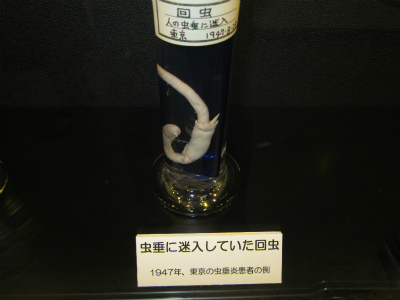

次になかなか見ていて痛々しいかったのが、回虫の標本。 虫垂部に迷入したもの、 及び、口より吐出したものです。通常、小腸に寄生する回虫は、その後、名前の如く 壁を突き破り肝臓や肺、気管支までも廻ることがあるようです。 雌雄異体で雌は1日に最大25万個の卵を産み落とします。 |

|

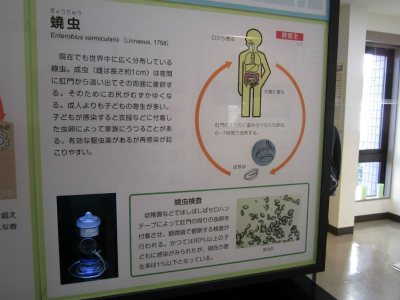

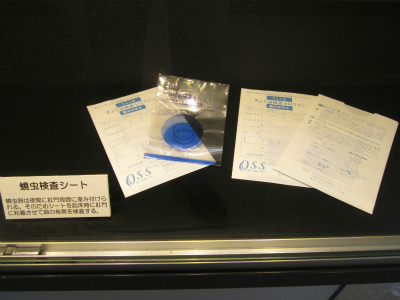

お馴染みの蟯虫もいます。回虫はサヤエンドウの様な外形と 小指大の太さであるのに対し、 蟯虫は思ったより迫力がありません。ホルマリンケースから拡大鏡でないと 確認できません。全長1cm程度、雌雄異体で雌の方が若干体が大きいです。 なつかしの 蟯虫検査シートもあります。 |

|

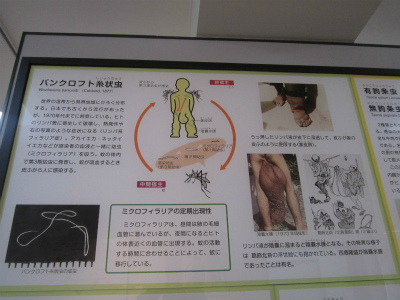

痛そうな写真といえば、糸状虫の寄生によりリンパ節の機能不全から 陰嚢水腫を招いた症例です。感染は保有の蚊が吸血する行為によりおこります。 西郷隆盛が、この陰嚢水腫を患っていたというのは有名な逸話です。 沖永良部島(奄美大島)に流刑された時期があり、この地で蚊経由の罹患があった とみられて います。巨大に膨張した陰嚢の為、 末期は馬に跨る事も叶わなく、籠移動を余儀なくされました。 その最期の裏話として、西南戦争で敗れた西郷の死体には首が無かったそうで、 当時、影武者の噂もあり中々死体が本人なのか確定しなかったそうです。 最終的に、この陰嚢水腫の病状が決め手になり「これは西郷隆盛の死体である」と 断定されたそうです。 かなり昔からよく知られている疾病で、 鎌倉時代の「奇疾絵巻」や江戸時代には葛飾北斎の描いた絵にも、この陰嚢水腫 の描写が出てきます。戦前まで日本でも実際に広く感染が認められた 病気でしたが、戦後に 徹底的に蚊の駆除が成され、1978年以降現在まで今のところ報告は無いそうです。 |

|

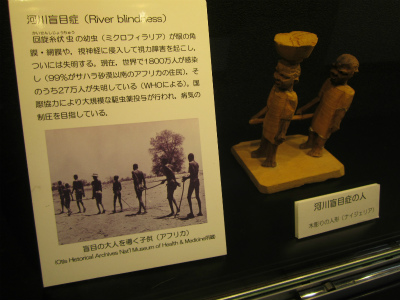

蚊が媒体となる疾患は、未だ世界中に溢れています。代表的なものではマラリアが 上げられるでしょう。ハマダラカという蚊によるもので、現在でも毎年2億人が罹患し、 うち200万人が死亡しています。 その命名は、ラテン語の“空気が悪い”という単語から来ているそうです。 湿った 沼地や、汚泥から病気の元が発生すると考えられていました。 実際、この様な蚊が発生する環境、 特に熱帯地方でマラリアが猛威を揮っているという現実があります。 予防として近年、日本式の蚊取り線香 (渦巻き型の古典的な形状のタイプ) が非常に高く評価されています。インドネシア等の 東南アジアでは、ポカリスエット並みの爆発的売れ行きになっています。 日本に於いても、 古くは 瘧(ぎゃく)と呼んでおり最古の文献は大宝律令の「医疾令」には既に記載 がありました。「源氏物語」や「今昔物語」にも登場し、本疾患を罹患した 有名人も多かったようです。九条兼実や藤原定家もマラリアを 病み、平清盛については これで 命を落としたと推測されています。 時代下って、江戸時代にもマラリアはありました 。この頃になると、瘧(おこり)と呼ばれていました。しかし江戸の町に限り、あっけなく 命を落とす様な 重篤な症状は出にくかったといいます。これは、マラリア疾病の重篤度が 衛生状態に比例しているからで、清い環境であればある ほど症状も軽かったためです。 江戸の治水、下水処理が世界的にみても高度 であった事の裏付けであるといえます。 一方、地方人が罹患すると大流行し死者も多かったようです。 ハマダラカ媒体の原虫は、4種類あり、 発熱の間隔が1日、2日、3日と定間隔の3種類は比較的症状が軽く、残りの1種で ある 不定期に発熱する方は「熱帯熱」と呼ばれ予後が悪いとされています。 江戸時代以前のサクサク人が死んだ事例は、「熱帯熱」型の 悪性種のものだと考えられています。 さらに時代下って、太平洋戦争では 南方戦線に派遣された日本軍が、現地でまともな医療薬が滞りがちになり、 ジャングル内でマラリアに罹り バタバタ死んでいきました。対するアメリカ軍は抗マラリア剤の 供給が十分に成れていた状態でした。こんな部分からも、戦争の勝敗を分ける 要因があったようです。 結局、アメリカ占領下の日本に於いて、GHQ の政策により虱や 蚊の駆除が徹底的に行われ、衛生状態や栄養状態が向上し これら伝染病は激減していくことになりました。 |

|

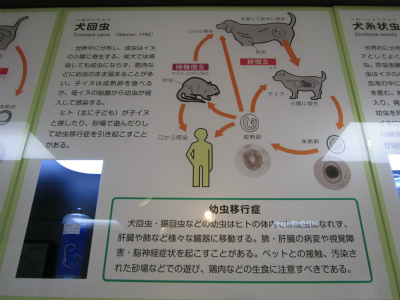

人畜共通の寄生虫では、終宿主が人間だとすると 中間宿主として、蚊の他、魚、貝、牛や豚などの家畜など様々で、 疾患の研究もよく進められて います。 一方、終宿主が 猫、犬の場合も当然あり、それぞれ猫回虫、犬回虫等が知られています。 この場合、人間は中間宿主という位置付けになりますが、当然罹患は避けるべきで、 感染回避の為の留意点として、公園などの 砂場で猫や犬の糞に触らない事(現在、使用しない夜間は砂場にビニールシート で覆うという自治体もあるようです。)そして、何よりも動物や砂場を触ったら 良く手を洗う事が大事だとされています。 キツネ経由で有名なのはエキノコックスが上げられます。 |

|

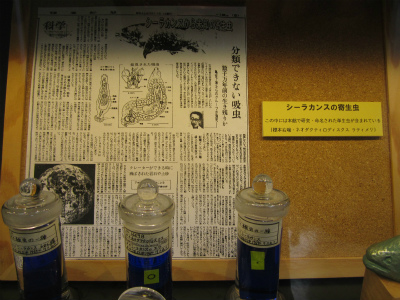

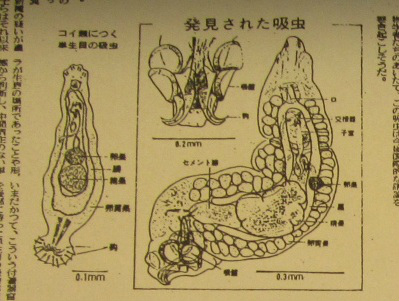

反面、宿主を1つだけに依って生きてく寄生虫は「単生目」と 呼ばれます。おもしろいのは、 シーラカンスだけに特異的に寄生する単生虫が存在することです。 標本(学名:ネオダクティロディスクス・ラティメリ) もあり、これは本館の設立者であり医学博士でもある亀谷了氏の発見、命名 によるものです。シーラカンスのエラ部に寄生し、分類として吸虫に属するとのことです。 |

|

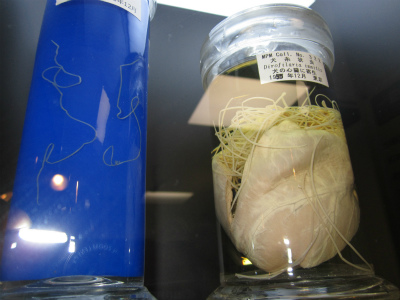

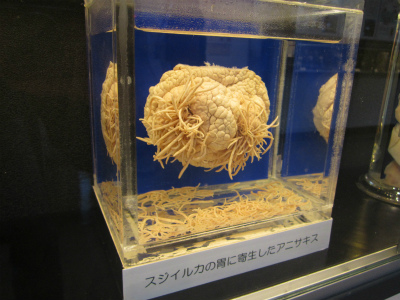

それにしても、家畜や魚類に寄生した標本は臓器ごとごっそり 漬けてあるので、もう壮絶の一言です。蠢く無数のパラサイトには、思わず 生き苦しくなるような光景の連続でした。 |

|

感染から身を守るための五箇条が記してありました。 ①淡水魚は煮るかよく焼く。海の魚は生でもよいが例外としてアニサキスの幼生に注意する。 ②牛肉、豚肉は煮るかよく焼く。 ③生野菜はよく洗う。 ④ペットと遊んだ後は、食事前に必ず手をよく洗う。 ⑤皮膚から感染する流行地では、水や土、昆虫に注意する。 |

|

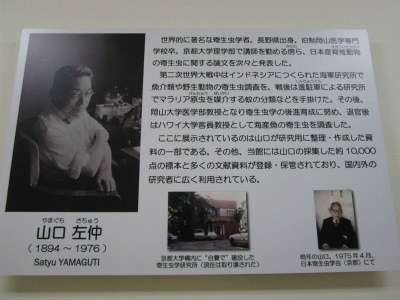

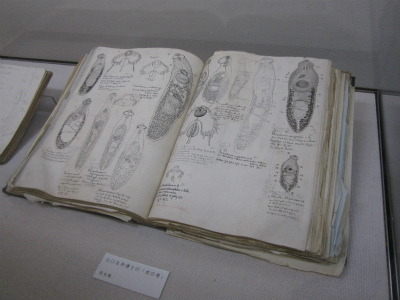

山口左仲氏とは寄生虫学の権威であったようです。 本館の資料にも沢山に、その実績と足跡が見られます。 先人達のたゆまぬ努力と研究、そして公衆衛生の啓蒙と実践があって、 現代の日本人の健康が成り立っているわけです。 博物館の冠に恥じない展示量と、研鑽を深められる施設でした。 |

トップ